微生物电合成阴极界面电子传递研究领域取得进展

在国家自然科学基金项目(批准号:51908030)资助下,我院蔡伟伟副教授、姚宏教授与哈尔滨工业大学的王爱杰教授及刘文宗教授合作,在微生物电合成系统中阴极电子传递机制的解析上取得创新性成果,相关研究成果以“半定量微生物电合成阴极电子传递过程中氢气贡献量(Semiquantitative Detection of Hydrogen-Associated or Hydrogen-Free Electron Transfer within Methanogenic Biofilm of Microbial Electrosynthesis)”为题,于2020年6月19日发表在美国ASM微生物学会旗下的《Applied and Environmental Microbiology》杂志上。论文链接:https://aem.asm.org/content/86/17/e01056-20。

微生物电合成依靠阳极胞外电子传递菌分解有机物并传递电子到阳极,且在外电压驱动下电子传递到阴极还原二氧化碳合成甲烷、小分子有机物等高附加值产物。该体系的核心在于微生物与电极界面之间电子传递过程的实现,阳极上已经有多种电子传递途径被证实,而对阴极电子传递机制的认识仍然存在一定的不确定性,受限于对氢气和电化学数据的原位检测方法,氢气在该电子传递过程中的作用尚不清晰,而对电子传递途径的未知限制了微生物电合成技术的进一步优化及控制。

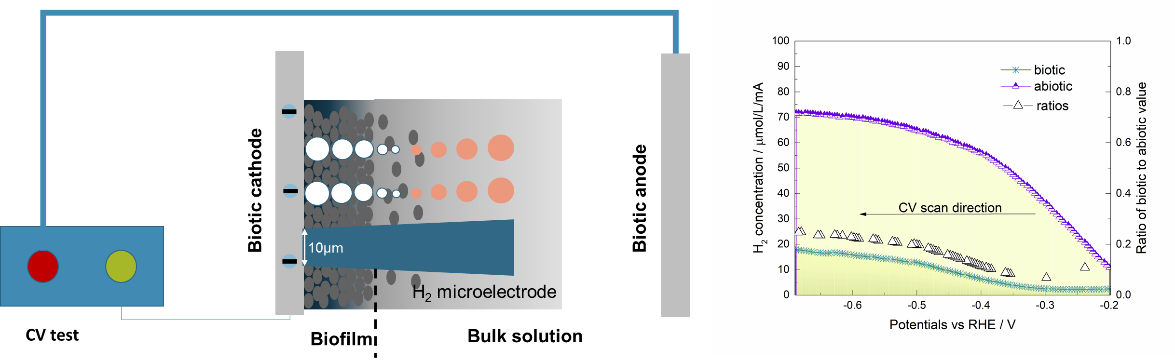

团队基于微电极原位检测技术和电化学循环伏安法,提出联用两种设备以实现对阴极原位氢气浓度变化的检测。借助于微电极对氢气浓度变化的原位检测,证实了阴极在微米尺度上存在的氢气浓度梯度,通过荧光原位杂交技术对阴极生物膜中的古、细菌进行荧光标记,发现古、细菌之间存在高度的共聚焦重合,同时16S rRNA基因的测序结果也证实了氢营养型的产甲烷菌在阴极生物膜群落结构中占据了主导地位。之后联合电化学循环伏安法获得了氢气浓度随着阴极电势、电流变化的动态数据,通过电子平衡的建立对比了生物阴极和非生物阴极氢气浓度随电势变化的规律,揭示了微生物电合成系统中氢气作为电子中介体参与了阴极的微生物合成过程,半定量结果显示氢气并未承担主要的电子传递功能。

该结果进一步明晰了阴极电子传递过程中氢气的作用,能够为进一步优化微生物电合成阴极电子传递效率,以及进一步控制微生物电合成产物类型提供了有力的理论支撑。

图.氢气在阴极电子传递过程的贡献量