臭氧非均相界面催化领域取得进展

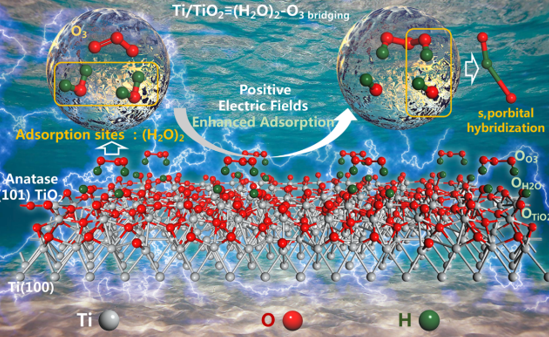

近日,我院李新洋副教授、姚宏教授联合在环境领域学术期刊Chemical Engineering Journal 上发表了题为 “Insights into enhanced O3 adsorption on Ti/ anatase TiO2 (1 0 1) surfaces by positive electric Fields: A theoretical exploration” 的论文。针对臭氧非均相催化工艺中催化剂/臭氧界面吸附行为和机制等关键问题,本论文提出了一种通过外加正电场强化O3界面吸附的新策略。

背景介绍:非均相臭氧催化氧化技术在饮用水和废水处理领域广泛应用。凭借过渡金属氧化物等催化剂,臭氧在催化界面被转化为羟基自由基、单线态氧等活性氧物质(ROS)实现了难降解有机物的高效去除。通常臭氧界面催化过程主要包括界面吸附、转化、解吸,其中界面吸附是臭氧界面转化和ROS种类调控的关键前提。如何强化臭氧界面吸附促进ROS产生成为当今研究热点。现有的强化策略主要基于材料学制备的方法,通过在界面元素掺杂或晶面缺陷态改造来提升表面能,促进臭氧吸附和转化。但是催化材料制备和晶面调控需要精准的设计和繁琐的制备流程,晶面特性一旦确定,臭氧吸附行为和ROS产生路径也随之确定。如需改变臭氧界面反应行为就需要对催化界面进行再次制备和重塑。针对实际废水中复杂水质条件,传统材料学调控手段无法满足臭氧界面反应的实时调控。尤其对于诸多催化能力较弱的金属氧化物(如锐钛矿TiO2),如何不通过界面掺杂等材料学调控方法高效“激活”其催化性能释放其催化潜能,实现臭氧的界面强化吸附,这对非均相臭氧催化技术高效应用具有重要实用价值。

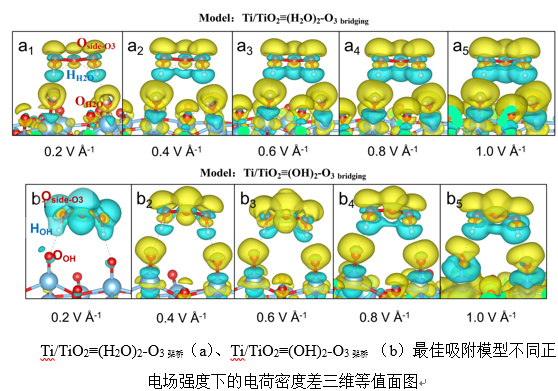

核心成果与研究意义:通过Vienna Ab-initio Simulation Package(VASP)软件进行理论计算系统地揭示其强化机制。研究表明外加正电场可显著强化O3在Ti/ anatase TiO2 (1 0 1)界面的吸附,吸附能Eads最高可增加179%(电场强度为1 V Å-1时)。其中吸附位点和吸附模式起关键作用,双水分子吸附位点的架桥吸附模式(Ti/TiO2≡(H2O)2-O3 架桥)获得最佳吸附构型。机理表明正电场的施加改变了臭氧-吸附界面电荷分布特性,促进了电荷从吸附位点向O3的转移和表面位点-O3之间的原子轨道杂化,形成更低费米能级的化合键,最终实现O3在界面的强化吸附。本研究提出了一种基于电化学强化臭氧界面吸附的新策略,通过向催化界面施加一定正电场,实现臭氧界面吸附的精准、实时调控和强化。本研究成果为原位、精准强化臭氧界面吸附促进更高效的非均相臭氧催化提供了新思路。